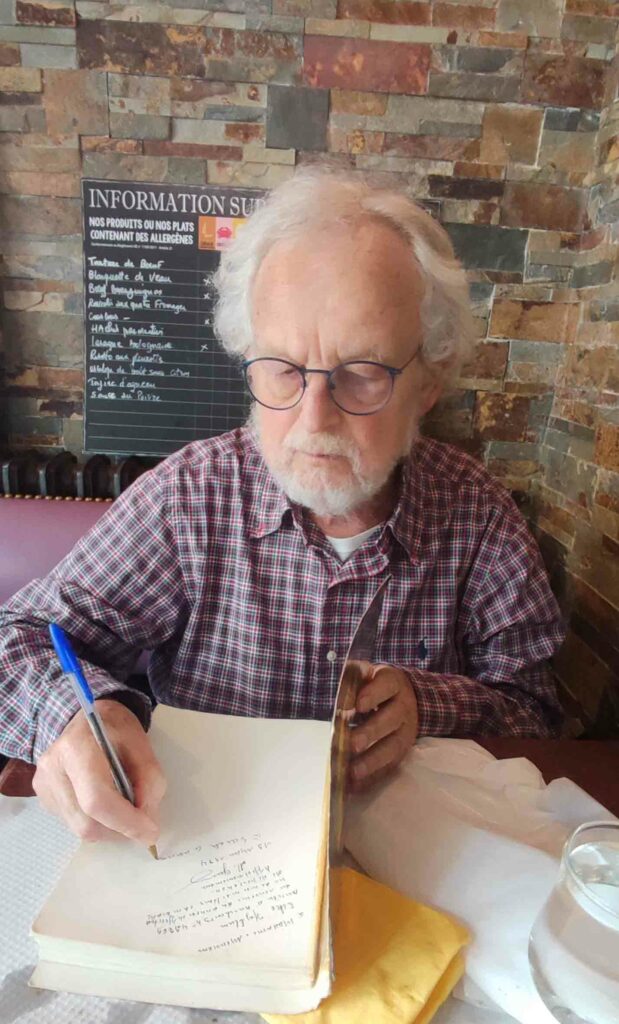

Ce Vendredi 24 mai 2024, j’ai de la chance ! Le pas confiant, j’avance vers mon rendez-vous, confortée par un soleil de printemps, lumineux et clément. Il est midi quand j’aperçois, arriver tranquillement, Élie Garbarz, que j’ai failli ne jamais rencontrer si le destin ne m’avait pas un peu aidée.

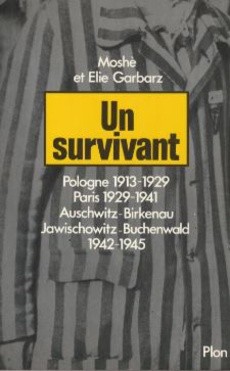

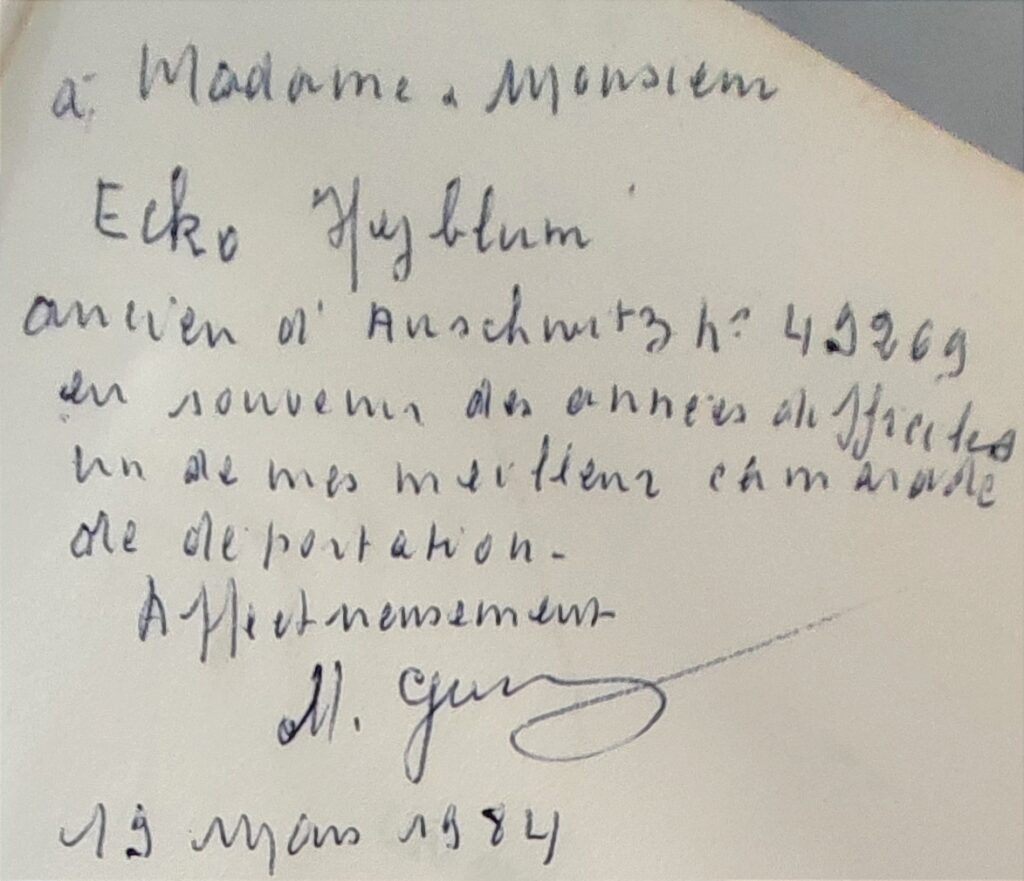

Tout commence à l’été 2023 quand je tombe par hasard sur un livre dont la couverture happe mon attention : le titre, Un Survivant, écrit en gros et en noir sur fond jaune, par-dessus une chemise rayée d’un déporté de camp de concentration. Je saisis l’ouvrage et découvre le témoignage de Moshé Garbarz, rescapé de différents camps d’extermination dont celui d’Auschwitz-Birkenau, que son fils Élie a mis par écrit. L’exemplaire que je tiens entre les mains est dédicacé à un certain Ecko Hyblum, « camarade » d’Auschwitz. J’interprète cette rencontre fortuite comme un signe que me fait l’Histoire et, sans plus attendre, je rapporte ce livre à la maison, attendant le moment opportun pour découvrir cette expérience tragique.

Le « moment opportun » arrive quelques semaines plus tard, le 7 octobre 2023, quand le sud d’Israël est attaqué par les terroristes du Hamas qui, en cette seule journée, massacrent 1400 personnes et prennent 260 civils en otage dont un bébé de 9 mois (le plus jeune otage du monde dont on est sans nouvelle depuis), des enfants de 3, 4, 5 ans, des adolescents, de jeunes adultes, des personnes âgées dont des rescapés de la Shoah. Pour accroître la pression psychologique, le Hamas relaie sur les réseaux sociaux les conditions dans lesquelles ces otages sont retenus : des enfants sont mis dans des cages, des jeunes femmes sont violées, des hommes sont frappés jusqu’au sang. Mais ce n’est pas tout. Comme dans un livre de Kafka, l’absurde et l’injustice n’ont pas de limites. Dès le 7 octobre au soir, des foules de manifestants appellent partout dans le monde à la globalisation de l’intifada et à l’élimination des juifs, (re)devenus des boucs émissaires. Les actes antisémites explosent. L’histoire se répète. Comment y faire face ? Pour moi, une seule solution : m’inspirer de l’expérience de nos anciens qui ont résisté et survécu aux horreurs du siècle dernier. Le témoignage de Moshé Garbarz tombe à point. Commence alors la lecture d’Un Survivant, parcouru d’une traite, et dont la dernière page est une claque qui m’incite à retrouver Élie, héritier d’un destin exceptionnel et la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus extrêmes, il faut se battre jusqu’au bout, jusqu’à ce que le bien triomphe du mal.

Retour sur le témoignage de Moshé Maurice Garbarz, né en Pologne en 1913 dans une famille juive et pauvre, deux handicaps qui prépareront le jeune enfant aux défis ultérieurs. Être pauvre en Pologne signifie souffrir quotidiennement de faim, quitter l’école à 11 ans pour être corvéable à merci pour des patrons sans foi ni loi. Être un enfant juif en Pologne implique d’être frappé de façon récurrente par les enfants catholiques dont la violence peut aller jusqu’à la mort de ceux qui ne savent pas se défendre, au vu et au su des autorités locales qui n’empêchent ni ne punissent de telles exactions. Pour sauver sa peau, et celle de ses deux frères et de sa sœur, Moshé apprend la boxe en se confectionnant un sac de fortune qu’il fourre de tissus que sa mère, modeste couturière, n’utilise plus. En 1929, il part à Paris, retrouver ses deux frères aînés qui ont réussi dans la maroquinerie. En France, la vie est différente et plus agréable pour les juifs qui peuvent y vivre en sécurité et prospérer. En 1935, il épouse Rachel Sternkatz, juive polonaise, et en 1940, naît leur premier fils, Élie. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale va mettre un frein à cette tranquillité. Les français perdent la guerre contre les nazis. Pour sauver la face, un armistice est signé et instaure un régime de collaboration qui implique la traque et la déportation des juifs, en premier desquels, les juifs étrangers dont Moshé et sa famille.

14 mai 1941 : la rafle du billet vert. Des milliers de juifs étrangers sont convoqués pour présenter leurs papiers d’identité. Officiellement, il s’agit là d’une simple formalité. Mais c’est un piège. Moshé se rend avec son frère Jacques au stade Japy dans le XIème arrondissement de Paris. Là, leurs papiers sont confisqués et ils sont envoyés au camp de Pithiviers, dans le Loiret, construit au début de la guerre pour y interner les allemands qui se trouvent en France. Dans ce camp, les conditions sont supportables : les détenus reçoivent les colis envoyés par leurs proches, ils ne souffrent pas de faim et les gendarmes français se tiennent plutôt correctement. Mais ces conditions changent brutalement le 17 juillet 1942, quand Moshé et les autres détenus montent dans le convoi n°6, un train à bestiaux à destination d’Auschwitz-Birkenau. Durant le trajet, ils sont quatre-vingt par wagon. Ils ne peuvent pas tous s’asseoir, l’air ne parvient que difficilement et ils ne reçoivent ni à boire ni manger alors que les gendarmes avaient confié aux SS des colis pleins de vivres pour les déportés. Pour se soulager, il n’y a qu’un seul sceau à disposition, qui finit par déborder et se répandre dans tout le compartiment. La saleté et la puanteur s’ajoutent à l’exiguïté et à la suffocation. La déshumanisation des juifs est immédiatement à l’œuvre.

Arrivés à destination, les déportés sont la proie d’une cruauté sans pareille et constante, commandée par une haine irrationnelle. À chaque seconde, leur survie est en jeu.

Dès l’entrée au camp, une première sélection. Ceux qui se disent fatigués sont directement tués. Ceux qui prétendent ne pas l’être se font raser la tête et le corps, tatouer un numéro (48 950 pour Moshé), puis, sous les coups et les insultes, sont affectés à des blocks où chaque jour trente personnes sont tuées au hasard, le but étant d’exterminer les juifs par tous les moyens, autant que possible et faire de la place aux nouveaux venus qui arrivent par centaines quotidiennement. Les déportés sont obligés de garder les vêtements qu’ils avaient sur eux à l’arrivée. Il leur est interdit de se laver. En guise de « repas » : de l’eau noire non potable et un minuscule bout de pain, à prendre une fois par jour. Les hommes dorment à plusieurs sur des planches de bois. La plus haute est la plus contraignante car entraîne un retard à l’appel, et donc des coups si ce n’est la chambre à gaz. Celle que préfèrent les déportés est à même le sol où les immondices s’y répandent mais plus facile d’en sortir. Mieux vaut garder ses chaussures pour dormir afin d’éviter tout retard à l’appel et donc « les punitions » qui s’administrent à coups de fouet (entre 5 et 25, souvent plus, si le déporté crie lorsqu’il est frappé). Les déportés peuvent aller se soulager une seule fois par jour, deux par deux, dos à dos et, comme chacun est frappé d’incontinence et de diarrhée aiguë, ils se font souvent les uns sur les autres dans le dos. C’est d’autant plus pénible, qu’ils sont ensuite obligés de conserver leurs habits tels quels, sales, puants, usés jusqu’à la corde. Dans de de telles conditions, les épidémies de poux et de typhus font rage. Si les déportés n’en meurent pas, nombreux sont ceux qui succombent à la « routine du camp » qui consiste à se réveiller à 4h00 du matin pour rester debout jusqu’à 8h00, et exécuter des besognes inhumaines.

Celle à laquelle est assujettie Moshé consiste à transporter les trente cadavres tués chaque jour par le responsable de son block vers la totenkammer, la chambre des morts où on leur arrache les dents en or. Si les cadavres ne sont pas disposés de manière à faciliter le travail du SS ou du Kapo, ces derniers n’hésitent pas à fracasser la tête du déporté, ce qui fait deux morts d’un coup, soit un gain de productivité ! Son deuxième « travail » consiste à creuser chaque jour une fosse qui, la nuit, est remplie de cadavres par un autre commando. Ces cadavres ont été gazés et nombreux sont ceux de femmes serrant leurs bébés dans les bras. Par temps de froid glacial, horreur absolue, les déportés doivent extirper les cadavres du sol gelé à coups de pioche.

Survivre vingt-quatre heures à Auschwitz est un exploit, y rester vivant plus d’une semaine est rare, survivre plus longtemps tient d’un mélange de chance et d’un sens exceptionnel de la débrouillardise car les responsables du camp ne tarissent jamais d’imagination pour éliminer un maximum de déportés : sous-alimentation, épuisement dû aux corvées immondes (comme extirper à coups de pioche les cadavres collés au sol qui a gelé par temps de froid), coups de gourdin incessants sur les déportés sans aucune raison, « expériences » faites sur les juifs qu’on n’hésite pas à transformer en savon. Il y a aussi les « séances de sport » consistant à faire tenir une journée entière les déportés sur les genoux, à les épuiser en leur faisant faire des exercices difficiles en un temps record, sans s’arrêter, sans qu’ils puissent boire ou manger ni même se reposer. Parfois on peut les déshabiller pour les asperger d’eau glacée et les laisser nu, dehors, jusqu’à ce qu’ils attrapent la crève. En cas de maladie ou de blessure, les déportés ne sont jamais soignés et, le plus souvent, ils en meurent ou sont gazés. Enfin, n’oublions pas les distractions des SS, des kapos et des responsables de camps qui peuvent mettre des tuyaux d’eau dans la bouche des juifs pour les ouvrir et rigoler du spectacle que donnent les ventres qui se gonflent et les visages qui se tordent de douleur ; Organiser des combats entre un détenu chétif et un autre plus costaud ; Renverser de la « soupe », c’est à dire l’eau provenant des légumes cuits dans la marmite, très claire et inconsistante, dans une charette ou dans les bérets des déportés pour les voir, tels des animaux, laper le liquide.

Comment Moshé a-t-il survécu à cette barbarie ? Tout d’abord, il était relativement jeune lors de sa déportation : 27 ans. Il comprenait l’allemand puisqu’il parlait Yiddish, un dialecte très proche de la langue germanique. Comprendre les ordres permettait d’obéir dans les temps et éviter les retards ou les ralentissements qui étaient punis par la mort ou les coups. De plus, Moshé avait appris à boxer, et avait connu l’extrême précarité dans sa jeunesse. Autant d’atouts lui permettant de tenir bon dans des conditions difficiles. Mais ce n’est pas tout. Il a également su se débrouiller : en répondant, quelques semaines après son arrivée à Auschwitz, à l’appel pour travailler dans les mines dans un autre camp, celui de Jawischowitz où les conditions étaient abominables mais préférables car les rations alimentaires, bien qu’insuffisantes étaient un peu plus importantes (les mineurs avaient le droit à un peu de thé, à une fine tranche de lard de 0,5 cm d’épaisseur, soit pratiquement rien mais mieux que rien et à un peu de soupe, très claire, mais plus digeste que le liquide noir, non potable, servi à Auschwitz). Il sut faire du troc pour certains kapos, ce qui lui a permis d’obtenir un supplément de nourriture. Puis, pour ne pas se compromettre, il arrêta le troc au bon moment et demanda à servir en cuisine après ses heures passées à la mine. Le travail était pénible, les journées très longues mais, travailler en cuisine lui permit de manger un peu plus. Il échappa à la brutalité de certains gradés du camp en aidant par hasard certains responsables, ce qui le protègea de représailles. À Jawischowitz, les mineurs avaient reçu de nouveaux vêtements (un pyjama, un béret et une chemise) et avient le droit de prendre une douche le soir. La mort restait omniprésente parce que le travail à la mine était atroce : il fallait extraire 20 tonnes de charbon en huit heures seulement et chaque jour, sans matériel de protection ; les juifs étaient à la merci des chefs polonais qui dirigeaient les opérations dans la mine mais aussi des kapos allemands qui ne se privaient pas pour les torturer comme celui qui frappait si fort les mineurs aux oreilles qu’il perçait leurs tympans (Moshé eut un tympan percé de cette façon), ou ce responsable du camp qui aimait montrer à sa fille de six ans comment il tirait sur les juifs qui couraient jusqu’à épuisement pendant ces fameuses séances de sport … Malgré cela, Moshé a fini par gagner la confiance de ses chefs polonais en se montrant d’une bravoure sans égale et celle de certains responsables allemands du camp. Ainsi, il put survivre pendant les deux années qu’il passa à Jawischowitz, jusqu’à la fin 1944, quand les déportés furent déplacés à Buchenwald.

Moshé échoua dans un camp satellite de Buchenwald, à Krähwinkel, où, pour survivre, il eut de la chance. À Krähwinkel, les déportés devaient percer de grands halls dans du roc, sans acune protection. Le travail était très difficile non seulement parce que la tâche était extrêmement ardue mais aussi parce que les déportés n’avaient le droit qu’à un peu d’eau et à un minuscule bout de pain par jour, sans compter les nuits où iles étaient entassés par centaines dans l’équivalent d’un box pour deux voitures, qui, une fois la porte fermée, ne laissait passer l’air que par un seul petit orifice à l’opposé duquel dormait Moshé. Les nuits étaient, dans ces conditions, très pénibles et au-delà de la faim et de la soif, ce dont avaient besoin les déportés était de dormir correctement pour reprendre des forces. Cette situation cauchemardesque était aggravée par l’attitude odieuse des civils allemands qui travaillaient dans le même camp mais qui bénéficiaient de conditions bien meilleures que leurs voisins : ration alimentaire bien plus importante, possibilité de faire des pauses … Non seulement ils se plaisaient à narguer les déportés en face desquels ils mangeait leur copieux déjeuner mais ils ne se privaient pas pour les provoquer afin qu’ils soient punis par les SS. Dans ce camp, Moshé aurait pu mourir d’épuisement, de faim ou d’un accident à l’oeil qui s’était infecté si le médecin, un juif grec, ne l’avait pris sous son aile en lui permettant de rester à l’infirmerie pour y dormir pendant quarante-huit heures puis, ensuite, pour l’aider à s’occuper des malades qui sont une trentaine à mourir chaque jour, jetés ensuite dans des fosses, après que les corps aient été retirés de la paillasse à laquelle ils étaient collés par la « merde et la pisse ».

11 avril 1945 : le camp de Buchenwald est libéré par les russes mais Moshé est envoyé avec d’autres au camp de Theresienstadt. Au bout de quelques jours que dura le voyage, la moitié des effectifs était morte à cause de la sous-alimentation (quelques bout de pain seulement donnés aux déportés) et des séquelles des mauvais traitements subis dans le camp précédent.

8 mai 1945 : la guerre est officiellement finie. Les déportés exultent de joie à l’extérieur de leurs chambres. Les SS encore en charge du camp tirent dans leurs directions et font plusieurs blessés. La Croix-Rouge fait aussi de nombreuses victimes en apportant à ces survivants cadavériques des colis remplis de vivres qu’ils engloutissent rapidement sans pouvoir les digérer tant la carence alimentaire dans les camps a mis à mal leur organisme. Moshé a été malade et dut attendre de se rétablir pour rentrer à Paris où il apprit que son fils Élie et son épouse, cachés dans le centre de la France pendant la guerre, étaient vivants.

– «À la place de mon père, je n’aurais pas survécu» me dit Élie, l’air pensif.

Je pense que très peu, parmi les générations d’après-guerre, aurait eu la chance de survivre à cet enfer. Le parcours de Moshé en est d’autant plus héroïque car, tout au long de son récit, brillamment mis à l’écrit par son fils, nous sentons que sa détermination à survivre est restée sans faille, même dans les moments les plus difficiles. Et pendant qu’Élie me décrit son père, un homme très protecteur envers ses enfants et petits-enfants, n’hésitant pas à intervenir au moindre problème, je repense à ce que j’ai entrepris pour rencontrer mon interlocuteur. Sur internet, aucune information le concernant sauf un article, signé de son nom, pour l’association Liberté du Judaïsme, créée en 1987, que je contacte et qui m’apprend qu’Élie en est l’un des co-fondateurs. On me donne son adresse mail à laquelle j’adresse plusieurs courriels, restés sans réponse. Eh puis, un jour, une dame achète un ticket pour voir une exposition sur le site de New Art Place . Comme elle a laissé ses coordonnées, je recherche sur internet de qui il s’agit. Je découvre qu’elle fait partie de la même association qu’Élie alors je lui adresse un mail, nous échangeons nos numéros, je l’appelle. Par chance, elle a le numéro d’Élie, me le donne, je le contacte et il me donne rendez-vous la semaine d’après pour déjeuner.

Vendredi 24 mai, nous nous retrouvons dans une charmante place du XXème arrondissement. La conversation est facile, naturelle, sur des sujets plutôt lourds, graves : l’antisémitisme actuel, la situation en Israël et la guerre à Gaza, le soutien d’une partie de l’opinion publique et des partis de gauche aux terroristes du Hamas, les élections européennes, l’avenir des juifs en Occident, l’avenir de l’Occident … De la façon dont Élie traite l’actualité, en ressort un esprit fin, juste, un caractère profondément humain, universaliste, une attitude très courtoise. J’essaie de ne pas trop lui montrer l’admiration que je porte au parcours qu’est le sien, d’enfant caché pendant la guerre à l’élève de Polytechnique qui deviendra fonctionnaire à la commission de contrôle des assurances … Élie est un pur produit de l’assimilation à la française. C’est aussi le symbole de la revanche sur le passé et de la victoire contre l’antisémitisme porté à son paroxysme. Le déjeuner prend malheureusement fin. Je pose à Élie les dernières questions, plus légères, dont je filme les réponses, je lui serre chaleureusement la main et le remercie pour ce moment d’échanges et de partage. J’espère que nous nous reverrons car le rencontrer a été d’un grand enrichissement et un signe d’espoir.

Sarah Ganon-Brami